35 élèves de UPE2A et Première encadrés par 1 professeur de français langue étrangère, 1 professeur d’arts plastiques et 1 professeur documentaliste.

Vingt-deux ans après l’obtention de son baccalauréat, Kei Lam est revenue au Lycée Paul Valéry, où elle a été chaleureusement accueillie par M. Paroux, professeur de français des élèves de l’UPE2A, et par M. Guitton, professeur documentaliste. Après une visite de l’établissement, qu’elle a trouvé méconnaissable tant il avait changé depuis son passage, elle a rencontré des élèves de l’UPE2A pour un premier échange d’une heure, avant une seconde intervention auprès d’une classe de première option arts plastiques.

Pour cette première rencontre, Kei Lam a choisi de disposer les chaises en cercle, afin de favoriser une atmosphère conviviale et propice à la discussion. Elle a commencé par retracer son parcours, prenant régulièrement le temps de s’arrêter pour interroger les élèves, rebondir sur leurs remarques et s’intéresser à leurs propres expériences.

Née à Hong Kong de parents chinois, Kei Lam y a vécu jusqu’à l’âge de six ans avant de rejoindre la France, car son père, artiste peintre, rêvait d’y exercer son art. À son arrivée à Paris, elle ne parlait pas un mot de français. L’apprentissage difficile de la langue a sans aucun doute nourri son goût pour l’art, puisqu’elle a commencé à dessiner à cette époque pour se faire comprendre.

Jusqu’à l’âge de seize ans, Kei Lam ne savait pas quel métier elle souhaitait exercer, mais avait intégré la valeur du travail transmise par ses parents qui n’avaient pas eu l’opportunité de faire des études. Élève studieuse, elle éprouvait pourtant peu d’intérêt pour les cours, jusqu’à ce qu’un professeur de physique-chimie, venu de l’astrophysique, éveille sa curiosité. Pour la première fois, les cours l’intéressaient, l’amusaient ; elle aimait « jouer avec les molécules ». Ce professeur l’a alors encouragée à intégrer une classe préparatoire PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur), qu’elle a également suivie au Lycée Paul Valéry. Kei Lam a ensuite été admise à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, où elle s’est formée au métier d’ingénieur en urbanisme, une profession qu’elle a exercée pendant cinq ans.

Par la suite, il n’y a pas eu de rupture nette entre son métier d’ingénieur et son activité artistique, la transition s’est faite progressivement. Elle a précisé n’avoir jamais souhaité devenir artiste, ayant été témoin des difficultés auxquelles son père, artiste-peintre, avait dû faire face. Longtemps, elle n’a d’ailleurs pas eu l’impression d’en être une. Ce sont les regards extérieurs qui l’ont peu à peu amenée à se reconnaître comme telle.

Son envie de faire une bande dessinée est née pendant son stage de fin d’études à Shanghai dans une entreprise française. Elle s’y est sentie en décalage, dans un contexte très polarisé, où français et chinois formaient deux groupes distincts. Ne se retrouvant dans aucune représentation existante, elle a ressenti le besoin de créer un récit qui lui ressemblait. Cette idée a continué à germer pendant qu’elle exerçait son métier d’ingénieur. Elle a pris des cours du soir pour apprendre à dessiner, avant de faire une pause à l’âge de trente ans et d’intégrer l’École de Condé, une école d’arts appliqués. Durant un an, elle y a appris à dessiner, à développer une narration, et y a réalisé sa première bande dessinée, Banana Girl (2017).

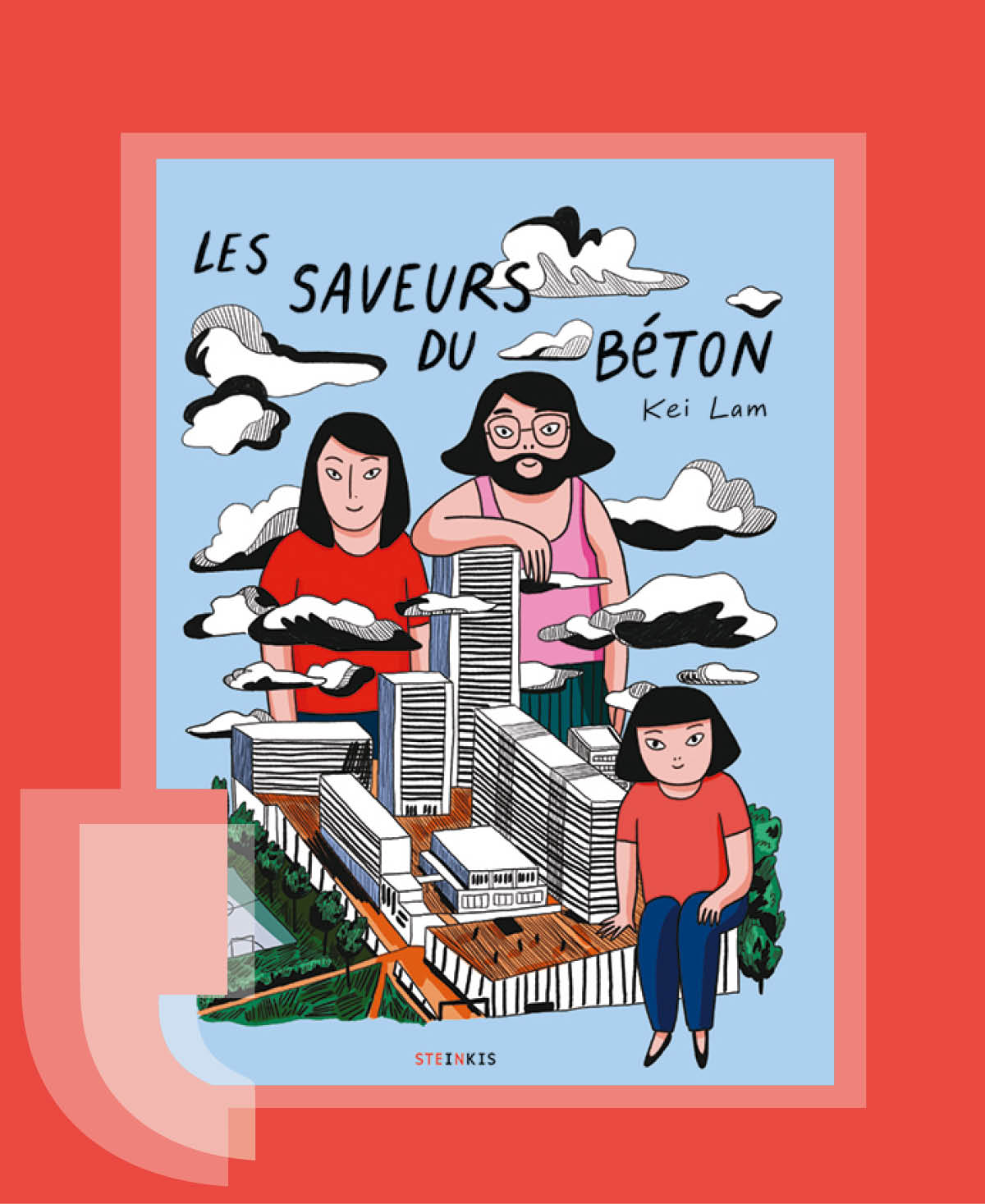

Kei Lam a montré aux élèves des planches de ce premier ouvrage, dans lequel elle raconte son arrivée en France et sa double culture. Elle a ensuite présenté son deuxième livre, Les Saveurs du béton (2021), consacré à son passage de la vie à Paris à celle en banlieue, à Bagnolet. Elle y évoque la manière dont elle a vécu ce changement, en contraste avec l’image souvent stigmatisante de la banlieue, qui ne correspond pas à son expérience. En poursuivant l’échange avec les élèves, elle a montré une autre planche, dans laquelle elle aborde les difficultés rencontrées chaque année à la préfecture pour renouveler le titre de séjour de ses parents. Un moment toujours douloureux, où elle se sentait déshumanisée et maltraitée. Pour finir, elle a évoqué son troisième livre, Défends-toi toi-même (2024), développé pendant la période du Covid, lorsqu’elle a observé une recrudescence du racisme. Ce livre a été réalisé en collaboration avec une spécialiste des questions de violences et traite des agressions racistes et des manières d’y faire face.

S’en est suivi un échange intime, durant lequel les élèves, très attentifs et impliqués malgré la barrière de la langue, ont parlé avec Kei Lam de leur pays d’origine, de leur venue en France et de leurs ressentis. À la question d’une élève lui demandant si elle se sentait française, Kei Lam a répondu qu’ayant grandi en France, elle se sent aujourd’hui plus proche de cette culture. Ses amis sont français, et elle ne parle ni chinois ni cantonais couramment, ce qui complique la communication avec ses parents, qui s’expriment principalement en chinois et en mandarin. Sa double culture a toutefois un impact sur son identité : elle se sent française pour certaines choses et chinoise pour d’autres.

S’exprimant avec pédagogie, Kei Lam a expliqué que son processus de création s’étend dans le temps. Il commence toujours par une petite idée, qu’elle nourrit progressivement par des lectures, des films et des rencontres. Elle a précisé qu’elle trouve important de laisser du temps à la récolte d’informations, avant de donner forme au projet. C’est à ce moment que la difficulté du métier se fait sentir, car, comme elle l’a souligné, « quand on est artiste, personne ne nous attend. Personne n’attend notre travail ». Souhaitant raconter des histoires autrement que sur du papier, Kei Lam écrit depuis quatre ans un scénario de court métrage, qu’elle tournera prochainement. Dans ce nouveau projet, elle retrouve le goût du travail en équipe, un aspect qui lui plaisait dans son ancien métier d’ingénieur et qui lui manque dans son activité d’autrice.

« La difficulté pour moi du métier d’écrivain, d’auteure de BD, c’est qu’on est très seul. »

La deuxième rencontre, avec les élèves de première en option arts plastiques, a principalement porté sur le parcours de Kei Lam et ses métiers d’autrice et d’illustratrice. Elle a d’abord pris le temps de s’intéresser aux élèves, leur demandant ce qu’ils aimeraient faire plus tard, afin d’adapter l’échange à leurs aspirations et de les aider dans leur orientation. La plupart ont exprimé le souhait de s’orienter vers des métiers liés à la création, notamment dans les domaines de l’architecture, du tatouage ou de la mode.

Elle a évoqué son expérience d’ingénieur en urbanisme, ses trois romans graphiques et ses nouveaux projets, notamment dans le cinéma. En réponse aux questions des élèves, elle a parlé de sa façon de travailler et expliqué ses choix graphiques, qui ne sont pas le fruit d’une stratégie délibérée, mais d’un positionnement instinctif. N’étant pas, selon elle, très bonne en dessin, elle a cherché à aller à l’essentiel du trait, en optant pour une représentation simple, en noir et blanc. Cette approche graphique s’inspire notamment du travail de Marjane Satrapi et, en particulier, de sa bande dessinée Broderies, qui a été une révélation pour Kei Lam. Elle y a découvert qu’il était possible de raconter une histoire personnelle à travers le dessin, même sans être une professionnelle.

Au cours de cette rencontre, Kei Lam est également entrée dans des aspects plus concrets et techniques de son métier. Elle a parlé de ses collaborations avec les éditeurs, du fonctionnement des résidences d’artistes, des commandes qu’elle peut recevoir, ainsi que de sa rémunération, principalement assurée par les droits d’auteur.

Pour conclure, elle a encouragé les élèves à faire des stages, à aller sur le terrain pour voir concrètement comment les choses se passent et ainsi affiner leur projet professionnel.