60 élèves : 1 classe de première spécialité audiovisuelle et 1 classe de terminale accompagnées par 1 professeur d’audiovisuel et 1 professeur de physique chimie

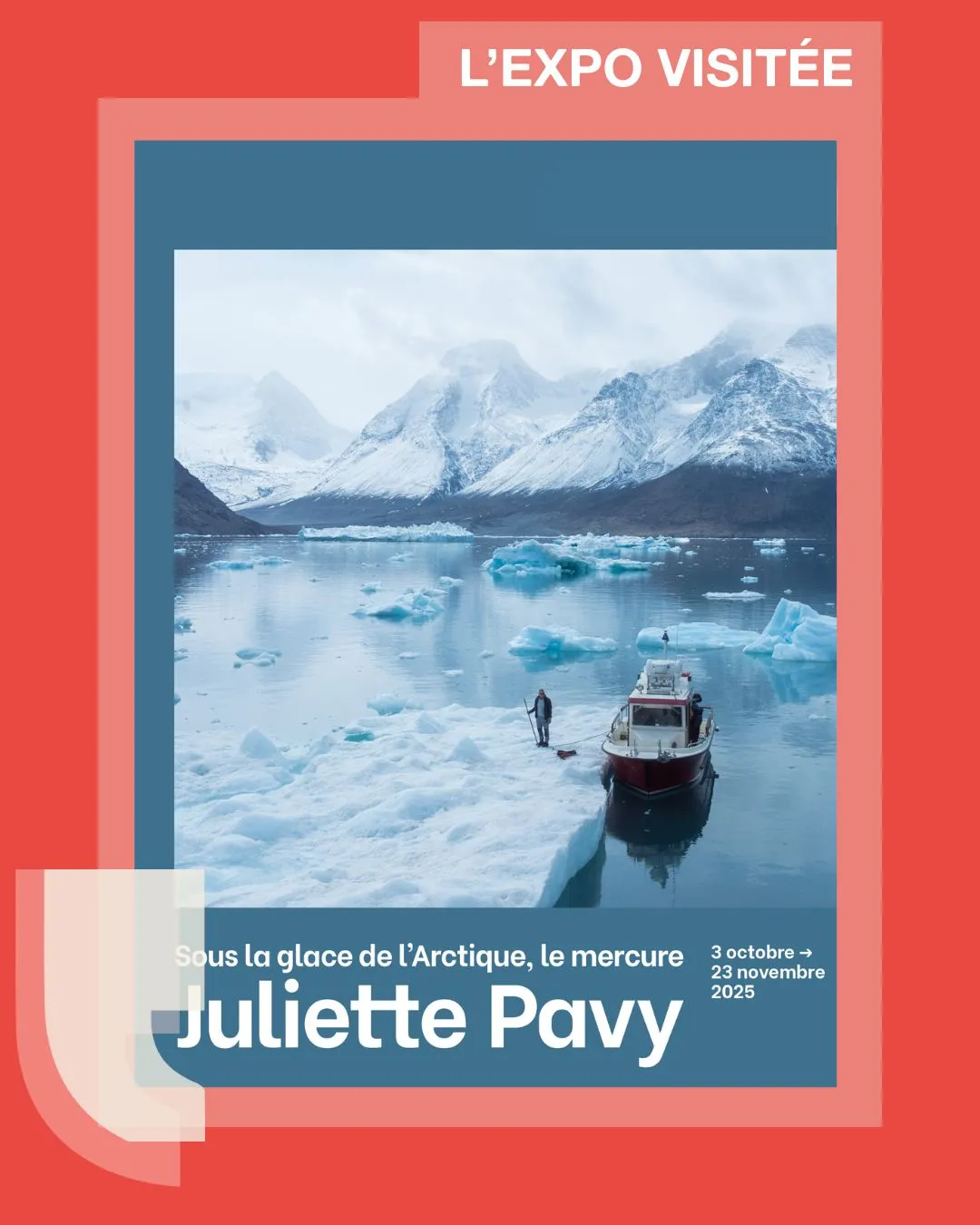

Chaleureusement accueillie par l’équipe pédagogique du lycée Saint-Paul, Juliette Pavy est revenue avec enthousiasme sur les lieux où sa passion pour la photographie a pris forme. La rencontre s’est organisée en deux temps d’échanges d’une heure : tandis qu’un premier groupe dialoguait avec la photojournaliste, l’autre découvrait son exposition Sous la glace de l’Arctique, le mercure au Kiosque de Vannes, avant qu’ils n’alternent.

Au cours de ces échanges, Juliette Pavy s’est d’abord présentée et a retracé son parcours, depuis son adolescence jusqu’à son engagement dans le photojournalisme. Un chemin qu’elle décrit elle-même comme loin d’être linéaire. Très jeune, elle s’initie à la photographie en immortalisant ses souvenirs de colonies de vacances avec un appareil jetable. Au lycée, elle organise des séances photo improvisées dans le garage familial avec une amie. Portée par cette passion, elle sollicite une conseillère d’orientation pour envisager une école de photographie, notamment à Londres.

Mais, alors élève en filière scientifique, on lui explique que les écoles artistiques sont coûteuses et que les débouchés sont incertains. Intéressée également par la biologie, Juliette Pavy choisit finalement de s’engager dans cette voie. Durant son école d’ingénieure en biologie, elle effectue une année d’études au Canada, où elle réalise ses premiers portraits avec son appareil photo.

« J’étais assez timide à l’époque, et l’appareil me donnait un prétexte pour aller vers les gens, pour qu’ils me racontent leur histoire »

De retour en France, elle continue la photographie en couvrant une grande variété d’événements : concerts, compétitions sportives, rencontres politiques… Peu à peu, elle se constitue un portfolio qui lui permet d’intégrer une agence. Ses photos deviennent alors accessibles aux médias, qui peuvent les utiliser — elle précise qu’à cette époque, chaque photo lui rapporte environ 2 €. Juliette Pavy choisit ensuite de se reconvertir et de se former au photojournalisme à l’école des métiers de l’information. Selon elle, la photographie peut s’apprendre en autodidacte grâce aux nombreuses ressources disponibles, mais elle ressentait le besoin d’acquérir un bagage journalistique.

« À votre âge, j’aurais aimé avoir une rencontre de ce genre et entendre quelqu’un me dire qu’une voie artistique est non seulement possible, mais aussi incroyablement enthousiasmante à poursuivre. »

La photographe raconte ensuite le tournant décisif de sa carrière. En 2022, elle découvre dans la presse une brève sur la stérilisation forcée de femmes inuites par le gouvernement danois au Groenland. Bouleversée, elle contacte plusieurs d’entre elles. L’une l’encourage à venir sur place pour raconter leur histoire. C’est ainsi qu’elle se rend pour la première fois au Groenland.

Le sujet de la stérilisation forcée a vivement interpellé les lycéens, qui lui ont posé de nombreuses questions.

Une élève a évoqué la question de la langue pour recueillir des témoignages aussi intimes. Juliette Pavy explique apprendre quelques notions locales, mais précise que pour ce type d’entretien très personnel, elle a fait appel à un interprète. Pour d’autres sujets plus scientifiques, comme celui du mercure, elle peut interroger elle-même les habitants.

Un deuxième lycéen s’est étonné du manque de visibilité autour de cette thématique. Juliette Pavy a alors souligné l’importance du travail journalistique : très peu de reporters s’étaient réellement penchés sur cette question. « J’ai aussi eu la chance de recevoir le prix de photographe de l’année, ce qui a permis de donner une plus grande visibilité au sujet », précise-t-elle. Elle ajoute que l’actualité du Groenland a été davantage médiatisée cette année, notamment avec les menaces de rachat formulées par Donald Trump. Les enjeux géopolitiques — nouveaux passages maritimes, terres rares convoitées par la Russie ou la Chine, impact du changement climatique — ont également contribué à attirer l’attention des médias.

Ensuite, une question a porté sur le caractère potentiellement intrusif de l’appareil photo dans un contexte aussi sensible. La photographe explique qu’elle prend toujours le temps nécessaire avec les personnes qu’elle rencontre, afin de construire le reportage avec elles et d’éviter toute forme de précipitation.

Elle souligne que cette approche diffère totalement de son travail pour la presse nationale ou internationale. Elle a par exemple été envoyée en mission lors de la visite du fils de Donald Trump au Groenland, ou encore pour suivre la flotte humanitaire qui tentait de briser le blocus à Gaza. Dans ces situations, elle peut être appelée du jour au lendemain et dispose de très peu de temps pour préparer son reportage. Juliette Pavy évoque ainsi sa double casquette de journaliste et de photographe.

Enfin, Juliette Pavy a répondu aux préoccupations de plusieurs élèves, notamment sur la possibilité de vivre correctement de son métier et sur l’impact éventuel de sa formation en biologie sur sa carrière. Elle explique avoir la chance de pouvoir en vivre, grâce notamment aux bourses obtenues pour ses projets et à la visibilité accrue qu’a apportée son travail au Groenland.

« Concernant mes études scientifiques, je pense qu’elles n’ont jamais véritablement été un frein : les personnes que je rencontre se montrent souvent curieuses de mon parcours, et cette formation m’offre un regard particulier sur le monde, qui nourrit ma pratique. »

lle a également tenu à rappeler que la photographie n’est pas forcément un métier solitaire ou marqué par la concurrence. Elle a ainsi présenté Hors Format, le collectif qu’elle a cofondé avec sept camarades de l’école des métiers de l’information. Ensemble, ils partagent leurs expériences, rompent l’isolement et mènent des actions d’éducation à l’image.

À l’issue de la rencontre, Juliette Pavy a pu échanger avec les élèves du journal du lycée, inversant les rôles en acceptant d’être interviewée et filmée dans les lieux mêmes où elle avait passé son adolescence.

Presse

Ouest-France – 17 novembre 2025