100 élèves de seconde, première et terminale encadrées par deux professeures de SES.

Au lycée Georges Clemenceau de Villemomble, Audrey Estrougo est revenue sur les traces de son adolescence. Ancienne élève de l’établissement entre 1999 et 2002, elle a replongé dans ses souvenirs, marqués par des rires, des amitiés, mais aussi par des événements marquants tels que les attentats du 11 septembre et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Accompagnée de Sophie Dumant, son ancienne professeure de SES, devenue une amie, elle a redécouvert son lycée, resté inchangé, avant d’aller à la rencontre d’une centaine d’élèves de seconde, première et terminale, avec qui elle a échangé pendant deux heures. Très intrigués par son parcours, ses projets et les métiers du cinéma, les élèves lui ont spontanément posé de nombreuses questions, auxquelles elle a répondu avec sincérité et bienveillance.

Avant tout passionnée de cinéma en tant que spectatrice, Audrey Estrougo a nourri son désir de travailler dans ce milieu en allant voir tous les films qui sortaient en salle lorsqu’elle était adolescente. « Je suis surtout une cinéphile avant d’être une cinéaste. C’est un art qui me parle et j’ai avant tout eu du plaisir à regarder des films ». Faute d’avoir fait des études supérieures, elle considère que « ça a été ça, mon école de cinéma : aller voir des films, tous les films ».

Après son baccalauréat, vivant seule, elle a dû subvenir à ses besoins, ce qui l’a empêchée de poursuivre des études. Toutefois, déterminée à devenir réalisatrice, elle s’est formée de manière autodidacte. Pour apprendre à écrire un scénario, elle passait du temps dans des librairies à lire des ouvrages spécialisés et à prendre des notes. Elle a également enrichi son apprentissage en échangeant avec des professionnels du cinéma. Mais en raison de son jeune âge, ses scénarios étaient systématiquement refusés. Le hasard des rencontres lui a cependant permis de croiser un producteur qui lui a conseillé de réaliser un premier court métrage et qui, plus tard, l’a accompagnée en tant que réalisatrice. Sans budget pour ce premier projet, elle a su mobiliser son entourage. Des collègues du cinéma où elle travaillait, majoritairement étudiants en cinéma, l’ont aidée à donner vie à son premier court métrage, qui lui a ouvert les portes du milieu.

« Mon premier film, je l’ai fait à la débrouille et à l’acharnement. »

À une question d’un élève sur la réaction de ses parents quant au choix de son métier, Audrey Estrougo a expliqué que sa mère a longtemps été inquiète pour son avenir professionnel, lui demandant souvent quand elle ferait un « vrai métier ». Son père, lui, a eu moins de mal à accepter son choix d’une carrière artistique, étant lui-même musicien.

Les élèves se sont également demandé si venir de la banlieue l’avait pénalisée dans cette voie professionnelle. Elle a répondu que oui, racontant qu’en raison de sa façon de parler, elle a souvent été catégorisée et peu prise au sérieux. Elle a ajouté que le milieu du cinéma reste un cercle fermé et bourgeois, où la diversité ethnique est encore trop rare. Cependant, elle reste convaincue qu’il y a de la place pour tout le monde et a incité les élèves à se lancer.

« On essaie de leur (aux élèves) dire au quotidien qu’ils sont légitimes partout, qu’il n’y a pas de place qui ne leur soit pas offerte et qu’il faut qu’ils tentent s’ils ont envie de tenter. » – Sophie Dumant, professeure de SES

La réalisatrice a parlé de son métier et expliqué que « la fonction du réalisateur, c’est que tu décides de tout (…), tu es là tout le temps (…), sans réalisateur, il n’y a pas de film ». Ce qui peut parfois être un inconvénient, car même malade, elle doit être présente. Elle a décrit une journée type tout en expliquant qu’elle travaille généralement sur plusieurs projets en même temps. En ce moment, elle se lève à six heures du matin et écrit son prochain film pendant quatre heures. Elle se rend ensuite au bureau de production, car elle prépare une série télévisée pour l’été prochain. Le reste du temps, elle termine un documentaire réalisé l’année dernière et jongle ainsi toute la journée entre ces trois projets.

Répondant à une question sur ses revenus, elle a expliqué qu’en moyenne, elle gagne bien sa vie. Cependant, ses journées de travail, de 6h à 23h, avec peu de vacances et de week-ends, font que son taux horaire ne dépasse même pas le SMIC. Audrey Estrougo a ajouté qu’il s’agit d’un métier de passion et que si la motivation première est l’argent, ce n’est pas possible. De plus, c’est un métier marqué par l’instabilité, alternant périodes rémunérées et périodes où elle vit sur ses économies.

« C’est un peu une lueur d’espoir pour se dire que, qu’importe ce qu’on fait, si on bosse assez, on pourra y accéder. » – Raphaël, élève de première

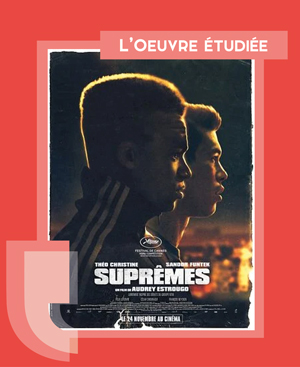

Par la suite, l’échange a porté sur les films étudiés en amont par les élèves. Audrey Estrougo a expliqué avoir réalisé Suprêmes afin de dresser le constat que rien n’avait changé pour la jeunesse des quartiers. Concernant sa comédie musicale Toi, moi, les autres, qui se distingue de ses autres projets, elle a précisé qu’il s’agissait d’un film de commande qu’elle a accepté car elle avait la liberté d’y intégrer une dimension politique.

Audrey Estrougo met en lumière des réalités sociales et des injustices qui la touchent, faisant ainsi de ses films un reflet de sa personnalité et de ses convictions. Animée par l’espoir de faire évoluer les choses, elle conçoit le cinéma comme un moyen de provoquer le changement, avec l’idée que « on fait des films qui nous ressemblent ».

« On essaie de faire des films pour changer le monde. »

Cependant, face aux défis de notre société, Audrey Estrougo a avoué avoir souvent envisagé d’arrêter, doutant du sens de son travail. Si ses films lui permettent de retranscrire la réalité du monde, celle-ci lui apparaît souvent sombre, au point de remettre en question la raison même de son engagement cinématographique.

Les élèves se sont également intéressés au processus de fabrication d’un film, que la réalisatrice a détaillé : l’écriture du scénario, la recherche de financement, la préparation du tournage, le tournage lui-même, puis le montage, le mixage et l’étalonnage. Enfin, le film part en promotion avant de sortir au cinéma. En moyenne, entre l’idée d’un film et sa sortie, il s’écoule entre trois et cinq ans.

Audrey Estrougo a insisté sur le fait qu’une quarantaine de personnes travaillent généralement sur un film et a ajouté que « c’est un métier de collaboration. Tu ne réalises pas un film tout seul, ça n’existe pas ». Elle a détaillé plusieurs métiers du cinéma (monteur, régisseur, costumier, accessoiriste, coiffeur) et insisté sur leur accessibilité. Elle a précisé qu’il est possible d’intégrer ce secteur en accumulant les expériences, même sans formation spécifique : « C’est un milieu très vaste, avec plein de possibilités de postes et plein de possibilités d’évolution, et qui ne demande pas forcément une formation ».

Enfin, elle a encouragé les élèves à s’orienter vers ces métiers s’ils le souhaitent : « Si c’est un univers qui vous plaît, l’intégrer, ce n’est pas très compliqué ». Elle a aussi donné des conseils, notamment à un élève qui souhaite devenir acteur mais ne sait pas comment s’y prendre.

Durant cet échange, les élèves ont interrogé Audrey Estrougo sur de nombreux sujets d’actualité, tels que le développement de l’intelligence artificielle dans le cinéma, les conséquences du COVID, le téléchargement illégal de films ou encore le mouvement #MeToo.

Enfin, elle a affirmé que sa plus grande réussite est de travailler et d’avoir été « assez tordue pour comprendre que quand on te dit non, ça veut dire peut-être ». Elle a incité les élèves à suivre leurs rêves : « Peu importe ce que vous avez envie de faire, faites-le ! » ; « Allez là où vous avez envie d’aller ». ; « Ne prenez jamais un non pour un non définitif ».

« J’ai jamais réfléchi à propos des artistes, comment les films sont faits, et donc c’était intéressant de voir comment les gens travaillent dans cette industrie. » – Maria, élève de terminale